・共感疲れとは何か?

その定義と症状、起こる仕組み

・セラピストが共感疲れに陥りやすい理由

・感情を混ぜないための

「感情のセパレーション」技術

・自分の共感疲れタイプと対処法を知る

無料診断と音声ガイド付き!

共感疲れに心当たりがある方、

特にセラピストやHSP気質の方は、

ぜひ最後までご覧ください。

あなたの「心の境界線」を整えるヒントが

ここにあります。

共感疲れとは?

その意味と起こる仕組み

「なんだか最近、

人と関わるだけでぐったりしてしまう…」

それは単なる疲れではなく、

共感疲れかもしれません。

共感疲れとは、相手の気持ちを

自分のことのように受け取りすぎてしまい、

心がすり減ってしまう状態のことです。

特に、感受性が強い方や、

人の感情に深く寄り添う

セラピストやカウンセラーに多く見られます。

セラピストが共感疲れを

抱えやすい理由

「セラピスト 共感疲れ」

という検索がされるほど、

これは現場のリアルな悩みです。

相手の感情を受け止め続けているうちに、

自分の感情との境界が曖昧になり、

「どこまでが自分で、

どこまでが相手かわからない」状態に。

そのまま放っておくと、

燃え尽き症候群や人間関係の疲労に

繋がってしまう危険もあります。

感情のセパレーションが必要な理由

共感疲れを予防・解消するためには、

「感情のセパレーション」

がカギになります。

感情のセパレーションとは、

相手の感情を受け止めつつも、

自分とは切り離して認識する力のこと。

「共感

=感情を一緒に感じること」

ではなく、

「共感

=理解しつつ自分の心を保つこと」

なのです。

自分の共感疲れタイプとその対処法

共感疲れにはタイプがあります。

・感情吸収型:

相手の感情を自分のように感じてしまう

・同調型:自分を抑えて相手に合わせてしまう

・過剰責任型:なんとかしなきゃと思いすぎる

それぞれのタイプによって、

効果的な共感疲れ 対処法は異なります。

まずは、自分のタイプを知って、

心のクセを理解することから

始めてみませんか?

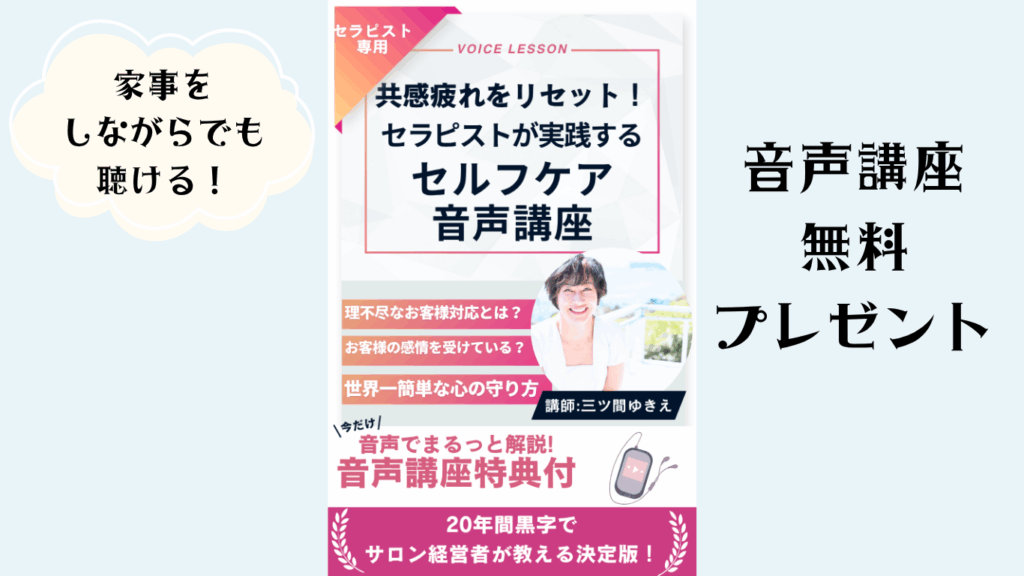

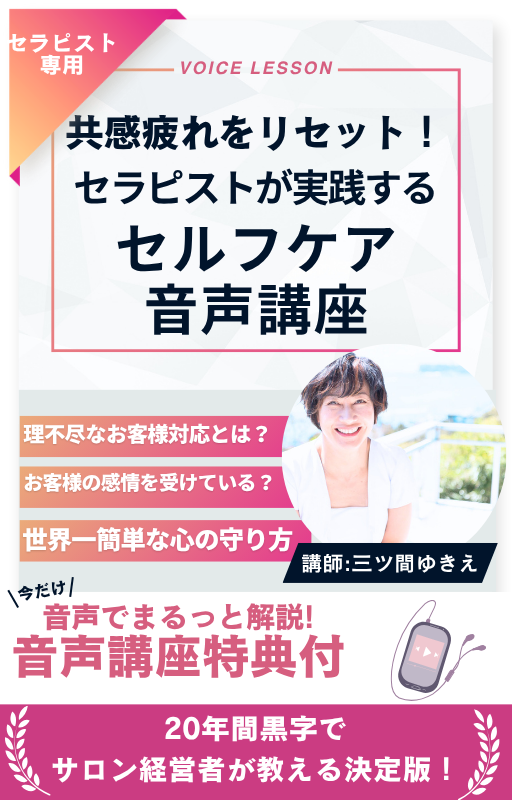

音声で学べる共感疲れ解消ガイド

耳で聞くだけ!

お客様に共感しすぎて

疲れてしまった心をそっと癒す

“共感疲れ解消”メンタルケア音声ガイド

〜共感疲れタイプ別診断付き〜

今のあなたに必要なケアと

距離感を整えるヒントが満載!

YouTube動画でさらに理解を深める

「もっとわかりやすく、学びたい!」

という方にはこちらの動画がおすすめです👇

この動画では、共感疲れの仕組みや

「感情のセパレーション」

をもっと深く学べます。

セラピストやHSPの方は、

ぜひ一度ご覧ください。

まとめ

・共感疲れとは、他人の感情に

過剰に同化することで起こる心の疲れ

・セラピスト共感疲れは、

職業柄誰にでも起こりうるリアルな課題

・対策には、「感情のセパレーション」や

「セルフケア」が不可欠

・自分のタイプに合った共感疲れ対処法を

知ることで、心の回復は加速する

まずは「気づくこと」から。

そして「整えること」を、

今日から始めてみてくださいね。